Wi-FiカメラKiwi-1200の電波が届きづらい場合の対処法

顕微鏡用Wi-FiカメラKiwi-1200はカメラ本体に無線ルータを内蔵し、スマートフォンやタブレット、パソコンからアクセスすることでリアルタイム映像の確認や静止画・動画の撮影ができる利便性の高い顕微鏡用カメラです。

Kiwi-1200は5GHz帯の電波を利用した通信仕様となっており、高速で遅延の無い映像が得られるという利点があり餡巣が、その反面2.4GHz帯等に比べると通信可能距離はあまり長くなく(遮蔽物が無い状態で50~100m程度)、また壁・障害物・遮蔽物に弱いという特性を持っています。

本記事では、Kiwi-1200を設置した部屋とは別の場所で映像を確認・撮影される場合等、Kiwi-1200の電波が届きづらいと感じた際の対処法について解説していきます。

Wi-Fi中継器で通信環境を改善する

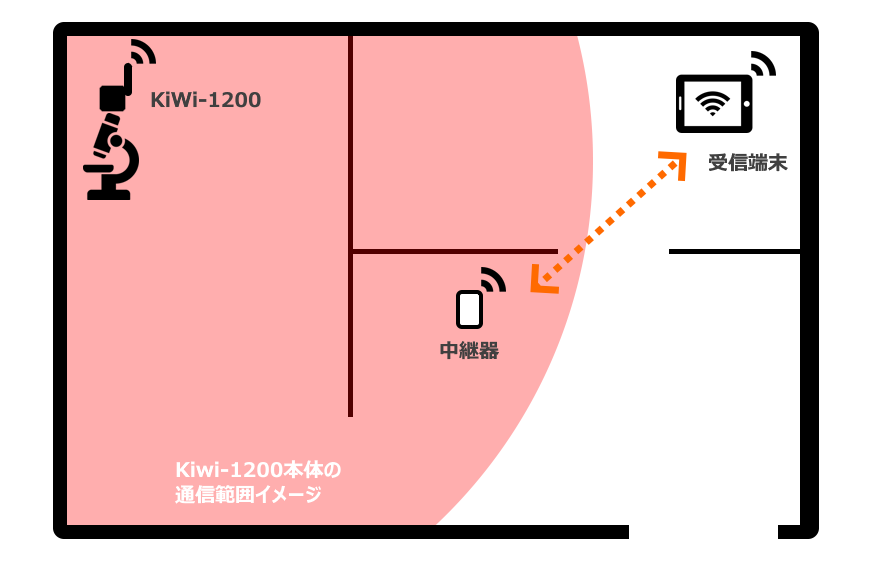

カメラ設置場所と本来の映像出力端末を使用されたい場所との中間地点あたりに問題なく映像受信できる箇所がある場合、Wi-Fi中継器を用いることで改善できる可能性があります。

Wi-Fi中継器は弊社取扱製品ではないため改善に対しての保証はいたしかねますが、カメラ・端末間の距離の問題でお困りの際は、以下手順に沿ってお試しいただけますと幸いです。

1. Wi-Fi中継器を準備する

Wi-Fi中継器自体はレイマーでは扱っていませんが、市販の製品が多く販売されており、価格も手ごろなものが多くありますので、任意のものをご用意ください。

Kiwi-1200はWi-Fi5(IEEE802.11ac)規格の電波を用いて通信を行いますので、当該規格に対応したものをご利用いただく点にご注意ください。

なおレイマーでは、以下製品にて検証を行っております。

2. Kiwi-1200を起動する

Kiwi-1200を起動し、カメラから発される電波を検出できる状態にします。

Kiwi-1200のUSBケーブルをパソコン等のUSBポートもしくは付属のUSB-ACアダプタ経由で家庭用コンセントに接続し、カメラ本体スイッチをWiFiに切り替えます。

しばらく待つとカメラのSSIDが検出できるようになりますが、電波の発信有無を確認する場合はスマートフォン・パソコン等の端末でWi-Fi接続操作(SSIDの自動検出)を行い、カメラ側面ラベルに記載のSSID(WiFi5~から始まるもの)が検出できる状態かご確認ください。

※この時点でカメラのSSIDと端末を接続している必要はありません。

3. Wi-Fi中継器を起動する

家庭用コンセント等を使用し、中継器を接続・起動します。

実際の使用時にはWi-Fi中継器をカメラと端末使用場所との中間程度の位置に設置することが望ましいですが、設定時は通信不良による問題が起きないよう、親機となるKiwi-1200の近くで起動するようにしてください。

4. Wi-Fi中継器で中継設定する

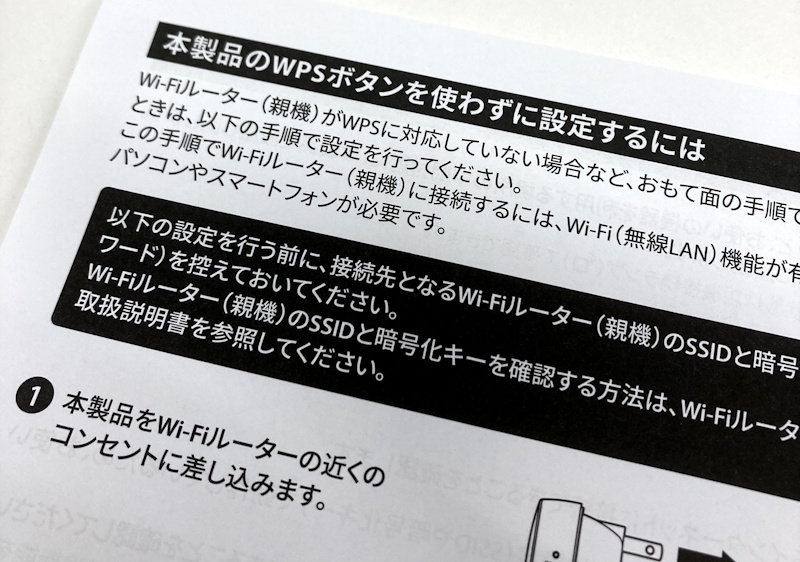

Wi-Fi中継器の設定を行います。中継器の機種により設定手順は様々ですので、詳しくは各機器の取扱説明書をご参照ください。

なお、中継器にはWPSボタンによる簡略化された設定が行えるものもありますが、Kiwi-1200はWPSボタンによる設定に対応しておりませんので、WPS非対応機器との接続設定手順をご確認ください。

前述したBUFFARO WEX-1166DHPL/Nを使用される場合、取扱説明書もしくは以下リンク先に手順が掲載されています。

※検出時にKiwi-100のSSIDが表示されない場合、時間を置くことで検出されることがあるようです。

5. Wi-Fi中継器をカメラ・端末使用場所の中間点に設置する

設定が完了したら、Wi-Fi中継器をコンセントから取り外し、カメラ設置場所・端末使用場所の中間地点あたりに移動させます。

SSIDとの中継設定はコンセントから取り外しても残存するので、移動後の再設定は不要です。

6. 端末でカメラのSSIDを検索し接続する

端末使用場所にて、スマートフォン・タブレット・パソコンからKiwi-1200のSSID(WiFi5~)を検索し、接続します。

アプリ・ソフトウェアを起動し、映像が問題なく見られるか確認してください。

SSIDが表示されない場合、中継器がKiwi-1200からの電波をうまく拾えていないか、中継器の電波が端末使用場所まで届いていない可能性があります。

前者の場合、Wi-Fi中継器の設置場所をKiwi-1200に少し近づく場所に移動し、再度お試しください。後者の場合には、Wi-Fi中継器を端末使用場所に近づけてください。